前言

對於自殺事件,別再以為和我們不那麼切身相關,自殺為15~24歲人口十大死因排行的第二位,在美國,百分之八的青少年曾企圖自殺。近來台灣媒體報導方式也可能影響自殺的行為。不論成因為何,自殺是個不可逆的結果,將造成個人,家庭和社會嚴重的衝擊和損失,有鑑於此,我們應更注意這個潛伏在周特的問題,多多關心周圍的朋友。

了解自殺行為

自殺行為通常源自於對於壓力的心理反應,常見的情況包含:

(1) 全面性,無法脫困的絕望感: 因此選擇以自殺來逃避痛苦

(2) 人際上遭逢無法承受的挫折: 感受到不公屈屈,被拒絕,憤怒,從而選擇以自殺或自我傷害來做為懲罰他人的手段之一

(3) 為了達成特定目的: 如宗教或軍事上的特殊情形,然而其動機是否起源於個人理性獨立的思考,則有待釐清

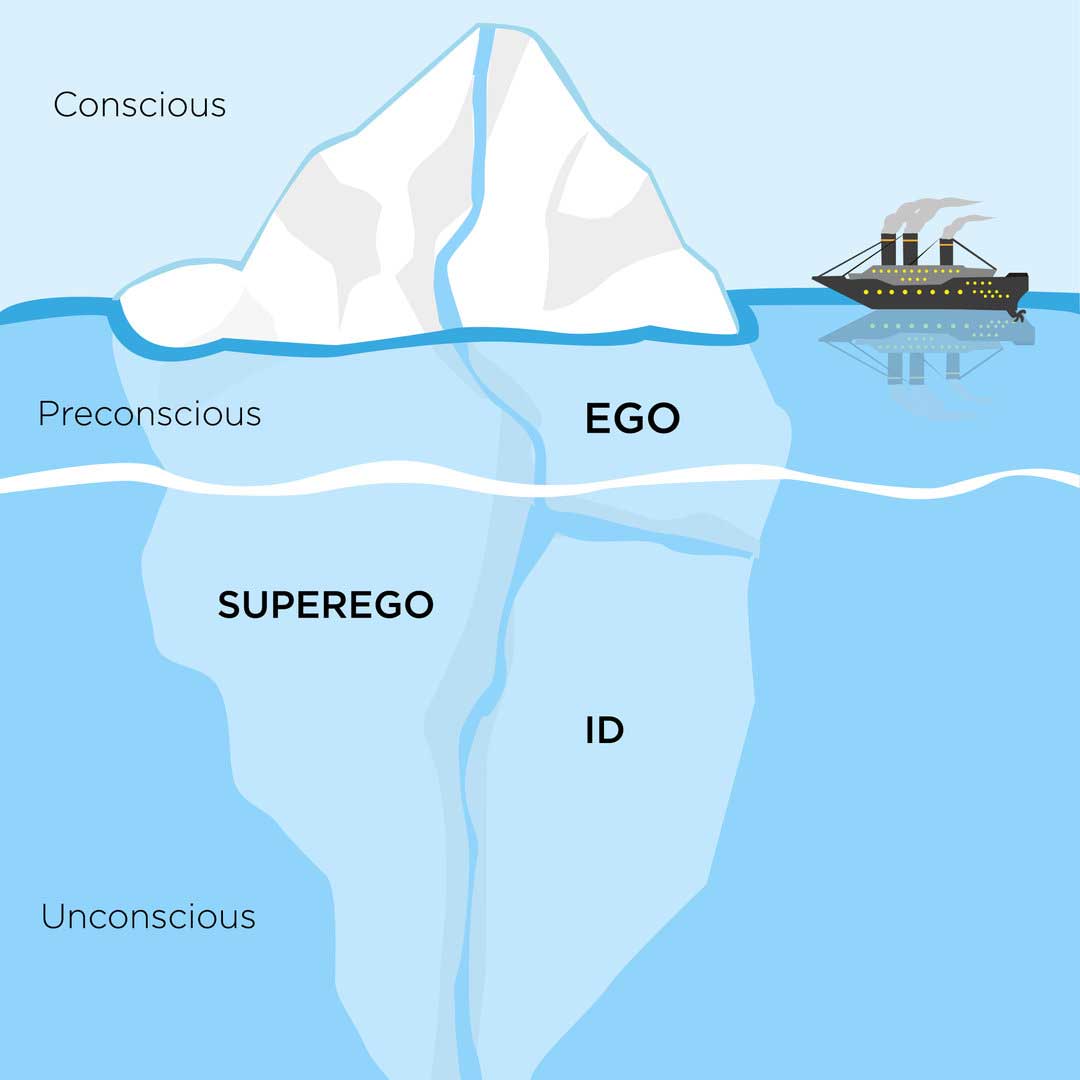

許多意圖自殺的朋友們都深陷憂鬱情緒的泥淖,人在憂鬱的情形下,認知是相對僵化且極端負面的,行為決定較為衝動,因此,當我們願意去了解這種情況和痛苦,才有可能有效地拉他一把。另外,有一部分的自殺意圖是因為[精神病症狀]而導致,如幻聽或被害妄想等,在這種情況下就需要立刻就醫。

可以怎麼幫助他/ 她?

當我們察覺到朋友萌生厭世的想法,甚至觀察到有別於以往的情緒或行為(如:情緒低落敏感,訂立遺囑的行為),就應該提高警覺並且主動行動![陪伴與傾聽]是最好的協助,鼓勵其談談最近的壓力和感受,同時要避免其接觸危險的物品和場所,在溝通時要多包容關懷,避免責任和批判,除非必要,不承諾對其自殺的想法保密。重要的是,對於尋死動機強,具有具體自殺計畫,或是有過自傷經驗的朋友,應立即協助其就醫。

醫師的角色?

由於精神醫學的興起與人道主義,對於自殺行為,逐漸由道德的譴責(刑罰化),轉移到[病態心理對於人類理性自主的影響]。而身為醫者,雖為預防自殺的重要角色之ㄧ,但並不是孤注一執地避免自殺行為的發生,而是秉持尊重自主與行善原則,讓潛在的自殺者發現自身原有的力量,近而體認[困境並非絕境],發現眼前更寬廣的路。比對自殺者的精神病理,心理與認知特質,人生與社會角色等課程,醫師能提供專業的協助。

自殺防治專線

中華民國自殺防治協會天使專線 - 0800-555-911

自殺防治諮詢安心專線 - 0800-788-995(請幫幫,救救我)

張老師專線1980(依舊幫你)

緊急醫療救護專線119

文/張邦彥醫師